Distribuire fitosanitari nel terreno o su colture arboree in modo efficace richiede più della semplice manutenzione della macchina irroratrice. La scelta e la cura degli ugelli, infatti, sono fondamentali per garantire una copertura ottimale delle colture, ridurre gli sprechi e limitare l’impatto ambientale.

Un ugello inadatto o usurato può compromettere il trattamento, aumentando il rischio di malattie e riducendo la resa del raccolto, oltre a causare sprechi di prodotto e maggiore inquinamento.

In questa guida, esploreremo alcune tipologie di ugelli, le loro funzioni e i criteri per individuare quello più adatto alle tue esigenze.

Principali tipologie

L’ugello, o erogatore, è l’elemento finale degli atomizzatori e delle barre irroratrici, responsabile della distribuzione del prodotto. La sua forma, dimensione e portata variano in base al tipo di attrezzatura, alla coltura da trattare e al prodotto utilizzato.

Esistono diverse categorie di ugelli, generalmente classificate in base alla forma e alla dimensione del getto erogato: di seguito trovi elencate le principali tipologie e le loro funzioni.

TIPOLOGIA E APPLICAZIONE | |

| UGELLI A CONODetti anche ugelli a turbolenza, formano un getto a cono pieno o vuoto e possono avere vari angoli di spruzzo, generalmente dai 40° agli 80°. |

| UGELLI A VENTAGLIOCreano un getto piatto che può raggiungere ampiezze superiori ai 100° con spessore di 1 o 2 mm, l'ideale per i trattamenti sulle coltivazioni da pieno campo (grano, orticole, mais...). |

| UGELLI A SPECCHIOProducono un getto che, facendo scontrare la soluzione con una superficie deflettente, crea un ventaglio piatto ampio fino a 150°. |

| UGELLI PER FERTIRRIGAZIONEAdatti allo spargimento di concimi liquidi. |

Questo elenco non esaurisce la varietà degli ugelli. Ve ne sono di molti altri tipi, diversi per forma e portata ed indicati per attività più specifiche: clicca qui per scoprire le tipologie disponibili in Kramp.

Caratteristiche importanti

Un ugello è costituito da tre parti: il corpo filettato, la ghiera di bloccaggio e la testina, la quale presenta il foro da cui esce la soluzione liquida. A questi componenti si può aggiungere il filtro, che risulta molto utile in caso si usi acqua non perfettamente pulita, o generalmente se si utilizzano ugelli antideriva.

I materiali sono essenziali per determinare la qualità e la durata di un ugello:

- Ugelli in plastica: fatti interamente in plastica, sono i più semplici ed economici ma si usurano facilmente e devono essere sostituiti con frequenza;

- Ugelli con getto in metallo (generalmente ottone): possono soffrire determinati prodotti chimici con proprietà corrosive, sono piuttosto costosi e poco utilizzati in agricoltura;

- Ugelli con inserto in ceramica: diffusi da qualche decennio, anche dopo molte ore di lavoro mantengono quasi inalterata la dimensione del foro di uscita del prodotto, rispondendo ad esigenze di durata e precisione.

Un’altra caratteristica importante è la portata, ossia la quantità di liquido erogata nell’unità di tempo (solitamente si considera un minuto). La portata di un erogatore, sebbene sia direttamente proporzionale alla dimensione del foro, è fortemente condizionata anche dalla pressione del liquido in uscita. A parità di grandezza del foro di uscita prodotto, più alta è la pressione, maggiore è la portata. Viceversa, a parità di pressione, un ugello con foro più grande erogherà più prodotto.

La pressione condiziona direttamente anche la dimensione delle gocce nebulizzate: più alta è la pressione, più queste diventeranno piccole. Ciò aumenta la capacità di copertura sulle colture, ma facilita anche la deriva, ossia la dispersione di prodotto nell’ambiente.

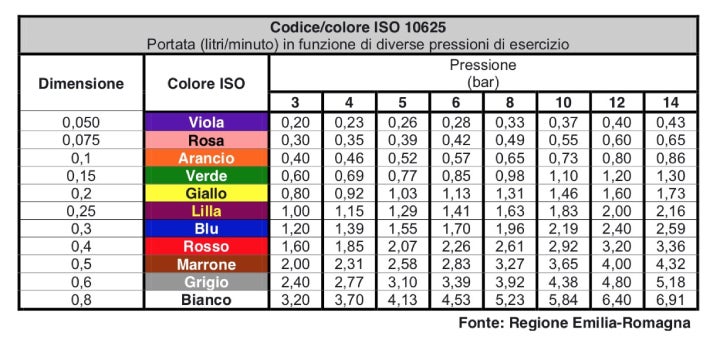

In passato, per conoscere la portata di un ugello si dovevano consultare le tabelle del costruttore, ma fortunatamente ad oggi sta prendendo sempre più piede la classificazione ISO 10625, basata sul colore: ad un determinato colore corrisponde una precisa portata, indipendentemente dal costruttore o dal tipo di ugello.

Trovi la tabella qui sotto, con l’avvertenza che, al momento, non tutti gli ugelli di tutti i costruttori seguono questa normativa. In alcuni casi si devono quindi usare tabelle di conversione, che mostrano le equivalenze tra il codice-colore ISO e quello del costruttore in questione.

Si noti che la tabella è valida ad una pressione ben precisa: un ugello giallo eroga 0.8 litri a 3 bar, ma 1.03 a 6 bar, in quanto una maggior pressione aumenta la quantità di prodotto in uscita dal foro.

Si noti che la tabella è valida ad una pressione ben precisa: un ugello giallo eroga 0.8 litri a 3 bar, ma 1.03 a 6 bar, in quanto una maggior pressione aumenta la quantità di prodotto in uscita dal foro.La deriva

La deriva, o dispersione, è costituita dal movimento indesiderato di un prodotto al di fuori della zona di distribuzione: se il fitofarmaco non raggiunge la pianta ma si disperde nei dintorni, depositandosi su altre colture o sul terreno incolto, siamo in presenza di deriva.

Le norme nazionali ed europee si sono date l’obiettivo di ridurre il più possibile la deriva, considerata dannosa per diverse ragioni:

- causa inquinamento del terreno e delle acque superficiali;

- può finire su colture non oggetto del trattamento, danneggiandole o inquinandole per il consumo umano;

- rappresenta un inutile spreco di prodotto;

- riduce la protezione delle colture, in quanto non tutto il fitofarmaco usato finisce su di esse;

- costituisce uno spreco di risorse, anche economiche, e fa aumentare i costi di coltivazione.

Vi sono diversi fattori che determinano il verificarsi e la gravità della deriva.

Tra i principali ricordiamo sicuramente il vento: più è forte, più la nube di prodotto rischia di essere portata lontana dal bersaglio. Una goccia fine, di circa 20 micron, può essere trasportata anche a 300 metri di distanza da una leggera brezza (5 km/h).

Anche la ventilazione artificiale dell’atomizzatore ha una sua responsabilità nel facilitare la deriva e per questo motivo è importante indirizzare bene il getto di prodotto quando si lavora su vite o piante da frutto. Durante i primi trattamenti poi, quando la vegetazione è scarsa, è più facile che il fitofarmaco finisca fuori bersaglio.

Un altro elemento che condiziona la deriva è l’altezza di lavoro: più si spara in alto il prodotto, più è probabile che sia colto da brezze o correnti e finisca lontano dalle colture.

Altrettanto importante è la dimensione delle gocce: una nebulizzazione molto fine ha un forte potere di copertura, ma è anche facile preda della deriva, mentre gocce più grandi coprono meno ma si spostano anche meno lontano dalla coltivazione oggetto del trattamento.

Riassumendo, trattando con poco vento e poca ventilazione, orientando bene il getto e usando gocce più grandi, è possibile ridurre al minimo fisiologico la dispersione di agrofarmaci.

Ugelli antideriva

L’elemento più importante per ridurre la deriva è l’ugello, nella speciale versione detta appunto antideriva.

Negli anni sono stati realizzati diversi ugelli antideriva, ma la versione che si sta attualmente imponendo è quella ad induzione d’aria: un erogatore con un disegno particolare, che permette l’ingresso di aria nel corpo intermedio, favorendo la creazione di gocce più grandi, pesanti e meno mobili, anche in presenza di vento. D’altra parte, poiché queste gocce contengono micro-capsule d’aria, esplodono al contatto con la pianta, mantenendo un elevato potere di copertura e dunque risolvono il principale limite delle macro-gocce in difesa fitosanitaria.

Gli ugelli antideriva hanno un loro sistema di classificazione, che li suddivide in quattro categorie, a seconda di quanto essi riescano a ridurre la dispersione. Si avranno così erogatori antideriva di gruppo A, B, C o D, con le percentuali di riduzione della deriva che variano da un costruttore all’altro.

In aggiunta a ciò, è possibile ottenere un’ulteriore riduzione del prodotto disperso agendo sulla pressione. Siccome una stessa portata può essere ottenuta con ugelli diversi, scegliendo quelli di portata maggiore e facendoli lavorare a pressione più bassa, si ottengono gocce di maggior diametro, meno suscettibili ad essere trasportate fuori dall’area di lavoro. In questa scelta occorre però tenere presenti quelli che sono i limiti di pressione per ogni erogatore, ben precisati nelle tabelle ISO. Ogni ugello ha infatti una pressione minima e massima di esercizio e sarebbe un errore uscire dal range soltanto per ottenere un maggior effetto antideriva.

L'importanza di una buona manutenzione

Che siano standard o antideriva, in plastica o ceramica, gli ugelli presto o tardi segnano il passo. Il continuo attrito dovuto al passaggio del prodotto, che talvolta risulta anche corrosivo a causa dei principi chimici in esso contenuti, provoca una variazione di diametro del foro di uscita che modifica anche profondamente le prestazioni dell’ugello. Queste usure sono quasi sempre invisibili a occhio nudo. Un danneggiamento dell’orifizio anche del 30% può essere quasi impossibile da vedere, a meno di non eseguire dei test specifici (per esempio, controllando la portata effettiva dell’erogatore in base alle tabelle ISO o confrontandola con quella di un erogatore nuovo della stessa categoria).

Spieghiamo come verificare l’usura e fare una corretta manutenzione degli erogatori in questo articolo. In generale, si raccomanda di sostituire gli ugelli quando lo scostamento rispetto alla portata indicata dalla tabella è pari o superiore al 10%.

Se hai dubbi o domande sulle tipologie di ugelli disponibili, contatta i nostri specialisti o trova il rivenditore Kramp più vicino a te.